(Primera edición, año 2012. Versión reeditada.)

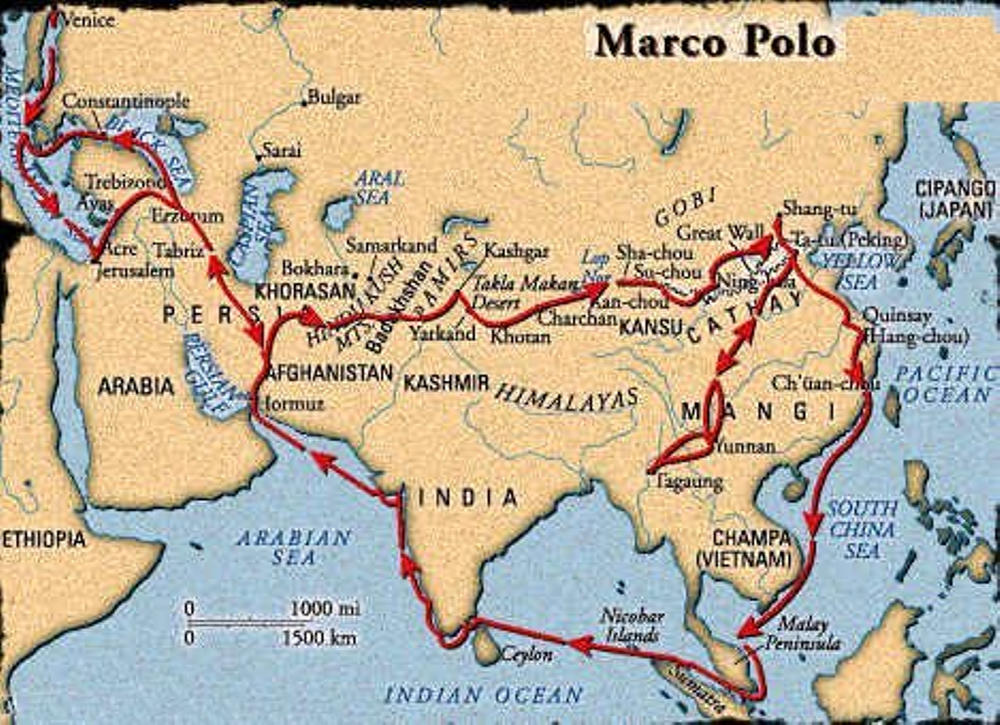

Existen pocas cosas, o tal vez ninguna, más inciertas que el desenlace de un viaje por carretera. De hecho, la incertidumbre es un elemento sustancial e inherente al propio acto de viajar. Esto explica porqué los antiguos sentían tanto pavor cuando se veían obligados por las circunstancias a ponerse en marcha hacia algún sitio, a desplazarse de un lugar a otro, a abandonar la relativa seguridad de su residencia habitual para caminar al encuentro de otras tierras desconocidas y a menudo lejanas en un mundo todavía inhóspito y dotado de unas vías y medios de comunicación tan rudimentarios y peligrosos que hasta las distancias más cortas, bajo nuestra perspectiva actual, resultaban entonces inmensas. La mayoría de los hombres llevaba pues una existencia semejante a la de los árboles: enraizados en su ámbito natal hasta la muerte. Sólo se viajaba por imperiosa necesidad, inevitablemente, cuando no quedaba otro remedio, y cada viaje de la antigüedad podía constituir por sí mismo toda una proeza con ribetes de epopeya, de odisea, o de tragedia, aunque no mediase ningún testimonio oral o gráfico que pudiera constatar sus azarosas consecuencias. Por eso los grandes viajeros de la antigüedad (Marco Polo, Cristóbal Colón, Magallanes, y tantos otros) eran tenidos por héroes o semidioses investidos de un aura mítica y casi inmortal, y sus esforzadas andanzas por el mundo provocaban tanta sorpresa como admiración y estaban condenadas a perdurar en la memoria de la Humanidad.

Siglos de evolución, conocimiento y desarrollo nos han trasladado a un mundo globalizado en el que las distancias prácticamente no existen, y en todo caso los medios para recorrerlas son tan avanzados, rápidos, cómodos y seguros, por lo general, que los recelos viajeros de nuestros ancestros parecen haber perdido toda la razón de ser que tuvieron en el pasado. Y sin embargo, esa fobia de naturaleza eminentemente cultural, ese oscuro tabú transmitido de unas generaciones a otras, todavía pervive inconscientemente entre nosotros. No es casual que la mayoría de las personas se alteren emocionalmente ante la inminencia de un viaje, no importa que se trate de un viaje de placer voluntariamente elegido o incluso de un viaje de rutina realizado muchas veces con anterioridad. No existen dos viajes iguales, aunque transiten por idéntica ruta, y la incertidumbre siempre estará presente en cada uno de ellos transmitiendo al individuo una compleja variedad de emociones, algunas soportablemente llevaderas e incluso gratas y tranquilizadoras, pero otras no tanto, o más bien, por el contrario, realmente incómodas y causantes de desasosiego y temor.

Y no sólo la incertidumbre se hace inherente a cualquier viaje, sino también, y sobre todo, el riesgo y el peligro, y en especial tratándose de viajes por carretera, y aún más, exponencialmente, si estos viajes se realizan en moto, un vehículo muy rápido, inestable y ciertamente inseguro en el que el factor mecánico y el factor humano adquieren una relevancia superlativa. Una motocicleta con alguno de sus componentes mecánicos o electrónicos en mal estado supone un suplemento de riesgo a menudo difícil de asumir cuando se afronta un viaje por carretera, y otro tanto cabe decir cuando las condiciones psicofísicas del piloto se encuentran por debajo del umbral mínimo de seguridad. Por descontado, si al factor mecánico deficiente se le suma el factor humano inadecuado, las probabilidades de sufrir un grave accidente se multiplican peligrosamente. Desde luego la mayoría de los motoristas con cierta experiencia somos conscientes de ello y apreciamos más que nadie nuestra propia vida, pero a veces resulta inevitable que alguno de esos dos factores, o incluso ambos, no alcancen sus valores más adecuados. Quien más quien menos ha rodado alguna vez con los neumáticos o los frenos en malas condiciones, sin luces o con alumbrado insuficiente, con la cadena de transmisión desgastada o mal lubricada, con los carburadores y los filtros sucios, con los cables pelados o los circuitos eléctricos averiados, con las suspensiones desajustadas… Y también con cansancio, sin dormir, intoxicado de alcohol o de fármacos, enfermo o con lesiones de cualquier tipo, leves o no tan leves, con preocupaciones personales que fomentan la distracción y los despistes en la carretera… La mayoría de las veces es posible abortar un viaje cuando no se dan las condiciones idóneas, materiales y humanas, para emprenderlo, y se hace obligado postergarlo para cuando estas condiciones mejoren. Pero en otras ocasiones no es posible, sobre todo si se trata de un viaje de regreso, cuando tienes que volver como sea, a toda costa, o casi. Y siempre confías en llegar sin problemas, o por lo menos en llegar sano y salvo y a tiempo, pasando por encima de todas las dificultades que puedan llegar a surgir. Lo normal, salvo casos extremos, es que estos buenos deseos se hagan realidad sin mayores contratiempos. Sin embargo, a veces la realidad, tan tozuda, no está hecha a la medida de nuestros deseos, y entonces, si sales bien parado de la experiencia, ya tienes una historia que contar.

También sucede que nuestros buenos deseos, y los de terceras personas implicadas casual e involuntariamente en nuestro destino, nos alejan con frecuencia de la percepción correcta de la realidad, y vemos sólo lo que deseamos ver, contra toda evidencia, o lo fiamos todo a la suerte o a la casualidad, pensando en un exceso de optimismo que nada malo ha de ocurrir, porque casi nunca ocurre, no al menos bajo determinadas condiciones conocidas y previsibles.

—La cadena está en las últimas, pero para llegar a Madrid te aguantará.

—Eso espero.

Tenía que fiarme del diagnóstico de aquel mecánico del taller de motos adonde había llevado mi Honda Varadero del 99 con el kit de transmisión (cadena de arrastre y piñón trasero) moribundo. Era cierto que por desidia no lo había reemplazado antes, pero eso ya no tenía remedio. Estábamos en la provincia de Alicante, a 450 km de Madrid, y teníamos que regresar en moto al día siguiente. La cadena tenía tanta holgura y los eslabones y los dientes del piñón de transmisión estaban tan gastados que no admitía ni un solo tensado más. La moto andaba a tirones, agarrotada y brusca, con la cadena a punto de partirse en cualquier momento. Sin embargo, si había llegado a recorrer con ella unos 20 000 km, nada hacía pensar que no pudiera resistir otros 500 antes de cambiarla, tal y como había estimado el mecánico. Hachegé, compañero de fatigas habitual en aquellos viajes de la época, consideró que todo consistía en viajar más despacio hasta Madrid, todo lo despacio que fuera necesario. Si tardábamos siete horas como si tardábamos diez, no había prisa, se trataba de llegar en el día con la moto en marcha. No era tanto una cuestión de voluntad como de necesidad, puesto que aquella cadena llena de nudos y holguras no iba a permitir, en ningún caso, grandes velocidades de crucero.

Era una calurosa mañana de finales de la primavera o principios del verano del año 2004 o 2005, no ha quedado constancia precisa de la fecha, y si ha quedado no hemos sido capaces de encontrarla. El hecho es que tomamos la autopista AP-7 en dirección Valencia, y yo marchaba delante y Hachegé detrás con su Triumph Daytona del 97 (que algún tiempo después rompería el motor, lamentablemente), a una velocidad constante entre 120 y 130 km/h. sin que la cadena de transmisión, generosamente lubricada antes de salir, evidenciase en exceso su mal estado. Sin novedad circunvalamos Valencia y tomamos la autovía A-3, y durante bastantes kilómetros pudimos seguir rodando a ese ritmo. Cada cierto tiempo Hachegé se situaba a mi altura, inspeccionaba visualmente el movimiento de la cadena, asentía con la cabeza y daba su aprobación levantando el pulgar izquierdo, como los emperadores romanos del circo cuando perdonaban la vida a un gladiador. En este caso, en lugar de perdonarle la vida a mi cadena de transmisión, que ya se encontraba irremisiblemente condenada, lo que estaba haciendo era prolongársela, o al menos ese era su deseo, o al menos eso era lo que él quería creer, que la cadena resistiría hasta Madrid.

Al entrar en la provincia de Cuenca las cosas empeoraron notablemente. Se sucedían los tirones y agarrotamientos en la transmisión, acompañados de sacudidas bruscas y de un golpeteo violento. Bajé la velocidad hasta 80-90 km/h, o quizá menos, y comencé a circular por el arcén. A esa velocidad te adelantaban hasta los camiones. Probablemente la cadena no iba a partirse por un eslabón, como yo me temía, sino a salirse directamente de los piñones. En cualquier caso, sucediese lo uno o lo otro, la situación era muy peligrosa, pues podía engancharse en la rueda trasera o en el piñón de salida y llegar hasta el motor, en opinión de Hachegé, que sin embargo seguía levantando el pulgar izquierdo cada vez que se situaba a mi altura. Para entonces yo ya sacudía la cabeza con gesto de desaprobación, porque las sensaciones que me transmitía la moto eran muy desagradables. Creo recordar que hicimos alguna parada en el arcén para evaluar con calma la situación y quizá para lubricar de nuevo la cadena, una medida que no solucionaba absolutamente nada, porque cuando reanudábamos la marcha volvían a sucederse los tirones, agarrotamientos y golpeteos cada vez con mayor intensidad. Tuve que reducir la velocidad aún más, en torno a los 60-70 km/h, y los muchos kilómetros que aún quedaban hasta Madrid iban cayendo tan despacio que el viaje se hacía interminable y desesperante hasta el desaliento. Sin embargo, aunque fuese a trompicones, seguíamos avanzando. Hacía un calor insoportable. Era un viaje con todos los ingredientes de las epopeyas, las odiseas o las tragedias de la antigüedad, hiperbólicamente hablando. O por lo menos eso es lo que yo quería que fuese, para que tuviese algún valor simbólico o pudiera contener alguna enseñanza para las generaciones venideras.

Al rebasar la frontera psicológica de los 100 km a Madrid, casi llegué a convencerme de que lo conseguiría. Hachegé seguía levantando el pulgar sin inmutarse. A veces he llegado a pensar que se pasó todo el viaje con el dedo levantado, como en un acto reflejo e inconsciente, como si en su dedo alzado pudiera hacerse indestructible su único deseo de llegar a Madrid sin contratiempos. Pero apenas si habíamos abandonado Tarancón, todavía en la provincia de Cuenca, cuando la cadena se quebró para siempre. Por los espejos retrovisores pude ver cómo la corona trasera la escupía con suavidad, sin sobresalto alguno, como si se desprendiera distraídamente de un lastre tan molesto como innecesario, y allí quedó tirada sobre el asfalto como una pequeña serpiente negra y descoyuntada. Estábamos en el kilómetro 79 de la autovía A-3. El coche que circulaba detrás de mí en ese momento tocó el cláxon a modo de severa amonestación, o de airada protesta, cuando sus ruedas pasaron por encima de la cadena. Pero entonces me invadió una paz sublime y silenciosa, una sensación de alivio y de liberación, toda vez que cesaron los tirones y brusquedades y la moto continuó su marcha con una inercia sedosa y limpia que me condujo hasta el arcén, en donde nos detuvimos enseguida con toda la tranquilidad del mundo. Acababa de romper la transmisión secundaria, pero estaba sano y salvo, a resguardo de todos los peligros mecánicos que me habían amenazado durante horas. No se había enganchado la cadena en la rueda trasera ni había penetrado en el motor, como habíamos llegado a temer que sucediera. En realidad el episodio se había resuelto con una pulcritud y una seguridad sorprendentes, y tal vez no siempre habría sido así el desenlace, pero en todo caso ahora comenzaba otro viaje distinto.

Kilómetro 79 de la A-3. En este punto se rompió la cadena.

—Por poco no ha acertado el mecánico —dijo Hachegé—. Casi llegamos a Madrid. Se ha equivocado sólo por setenta y nueve kilómetros, una minucia.

—Era un pronóstico muy arriesgado para un viaje tan largo y en las condiciones en que se encontraba la cadena. Podía haberse partido aquí, cincuenta kilómetros después, o doscientos kilómetros antes. Esto era una lotería, y al final nos ha tocado —reflexioné.

Pero en ese momento sobraban las reflexiones, porque lo que urgía verdaderamente era intervenir cuanto antes en la resolución del problema. En ese punto de la autovía el arcén era estrecho y peligroso, y no parecía un buen sitio para quedarse de conversación. Y sin embargo tuvimos mucha suerte también en esto, pues nos encontrábamos casi al principio de una larga recta en pendiente que conducía hasta el área de servicio del km 77, en las proximidades de Belinchón, límite de la provincia de Cuenca. Bastaba con dejar caer la moto con su propia inercia para que tomase algo de velocidad y llegar hasta la gasolinera rodando. Si existía un lugar idóneo para romper la cadena de transmisión de una moto o quedarse tirado sin combustible en esta carretera, sin ninguna duda era este. Y así fue que apenas cinco minutos después conseguimos llegar en marcha hasta la amplia explanada del área de servicio y ponernos a salvo. Había que llamar a la grúa de asistencia en viaje, desde luego, para llevar la moto remolcada hasta Madrid, y sacamos los teléfonos móviles, pero resultó que al mío, que era de tarjeta de prepago, apenas le quedaba saldo para realizar una llamada, y al de Hachegé, que por el contrario era de contrato, se le estaba agotando la batería. Tuve que realizar dos llamadas desde el teléfono público de la gasolinera, una al servicio de asistencia en carretera y otra a mi amigo Iñaki, propietario de un garaje muy accesible en el centro de Madrid, para que me dejase guardar la moto temporalmente, porque el acceso a mi garaje se realizaba desde una rampa muy pronunciada, lo que me obligaría a volver a llamar a una grúa para sacarla de allí y llevarla al taller, llegado el momento. No pude establecer contacto con mi amigo en las primeras llamadas, pues se encontraba fuera de Madrid, y decidí volver a intentarlo más tarde.

Un vestigio del trazado de la antigua N-III que todavía se conserva.

La cadena quedó tirada sobre el asfalto como una pequeña serpiente negra y descoyuntada. Al cabo de un buen rato llegó un coche del servicio de asistencia en carretera. Su conductor nos informó de que la grúa ya estaba en camino, pero aún tardaría en llegar, pues venía desde el otro extremo de la provincia. Debían de ser las cinco o las seis de la tarde, de una tarde plomiza, pesada y sofocante. Sudábamos a chorros y bebíamos agua helada sin parar. Para entretener la espera y ganar tiempo fuimos retirando el equipaje de mi moto, el top case Givi Maxia de cincuenta litros y una bolsa de deporte que iba atada con pulpos sobre el asiento trasero. Le dije a Hachegé que se marchara, puesto que la situación ya estaba en vías de solucionarse, pero rehusó. Nunca se lo podré agradecer lo bastante, porque su ayuda fue imprescindible para poder subir la moto a la grúa, una vez llegada ésta al área de servicio. Ni siquiera pude ver ni participar en la operación, pues me encontraba de nuevo tratando de contactar telefónicamente con mi amigo Iñaki, cosa que conseguí al cabo de largo rato y generoso dispendio de monedas. Cuando regresé a la explanada de la gasolinera la moto ya estaba subida en el camión, y como me explicaría Hachegé algunas horas más tarde, fue un trabajo arduo que exigió no poca dosis de fuerza y de habilidad, y no sólo por el elevado peso de la Honda Varadero (unos 275 kg con todos los llenos), sino porque al carecer de transmisión secundaria la inmovilización del vehículo sólo podía encomendarse a la acción del freno delantero y no al engranaje de alguna velocidad en el cambio, pero por sí mismo el freno no podía solucionar el problema y las ruedas frenadas resbalaban constantemente sobre la grasienta plataforma metálica de la grúa amenazando con hacer caer la moto al suelo. Los dos operarios del servicio de asistencia guiaron en todo momento las operaciones desde abajo, pero quien peleó físicamente con la moto fue Hachegé. Y es que estas cuestiones es mejor dejarlas siempre en manos de motoristas experimentados y curtidos en mil y una batallas de la ruta.

Area de servicio del km 77, en Belinchón (Cuenca).

Convenientemente sujeta y estabilizada la moto sobre la plataforma del camión con las bridas y tirantes elásticos adecuados para estas situaciones, subimos a la cabina y emprendimos el viaje hacia Madrid. Hachegé nos escoltó durante unos kilómetros antes de despedirse con la mano, abrir gas en su Triumph y perderse en el horizonte. La grúa circulaba a una velocidad constante entre 80 y 90 km/h, pero a menudo perdía fuelle en la subidas. Al volante iba un chaval de unos treinta años, simpático y cordial, que no tuvo inconveniente en prestarme amablemente su teléfono móvil para realizar las últimas llamadas y pasarme una botella de agua fría para calmar la sed. Avanzábamos despacio por la autovía con el sol de cara y envueltos en un lento crepúsculo que parecía no tener fin. En realidad la tarde era engañosa, porque aún quedaban varias horas de luz y el calor no dejaba de apretar. Yo seguía sudando sin misericordia dentro de la gruesa camiseta de algodón y con los pantalones de cuero ceñidos a las piernas impidiendo la transpiración. Sentía la boca pastosa y el cuerpo desvencijado por el cansancio y la tensión, y mi único deseo para cuando hubiéramos dejado la moto a buen recaudo en el garaje de Iñaki ere meterme bajo el chorro helado y vivificante de la ducha. Después de esto seguramente el mundo volvería a mostrarme su mejor cara.

Mientras iban cayendo lentamente los kilómetros que nos separaban de Madrid, fumamos cigarrillos y charlamos distendidamente. Habitualmente los conductores de las grúas de asistencia en viaje solían tener fluida y amena conversación. Esto yo ya lo sabía por experiencia propia, porque después de casi veinte años rodando en moto a través de todo el territorio nacional, no habían sido pocas las ocasiones en que había necesitado de sus servicios de auxilio, motivados por averías y contratiempos de diversa índole, aunque por fortuna ninguno de ellos de severa gravedad. Estos esforzados profesionales de la carretera (patrulleros, como se les conoce en la jerga técnica del sector) siempre tenían interesantes anécdotas y curiosidades que relatar referidas a su ámbito laboral, a poco que uno les tirase prudentemente de la lengua y ellos estuviesen predispuestos a la conversación, lo cual solía suceder a menudo en las interminables horas de sus desplazamientos. En el teléfono móvil de este patrullero conquense (creo recordar que su base de operaciones estaba en La Almarcha o en alguna localidad cercana, según me dijo) se recibieron varias llamadas consecutivas que él atendió con solicitud inmediata sin distraerse por ello ni apartar la vista de la carretera. Supongo que ya por entonces estaba terminantemente prohibido hablar por teléfono mientras se conducía, o acaso las autoridades todavía hacían la vista gorda ante esta peligrosa infracción, no lo recuerdo, pero el caso es que el dispositivo de manos libres parecía aún una rareza poco extendida entre los conductores, y desde luego este camión-grúa no lo llevaba instalado.

Debía de ser viernes, o sábado, o víspera de festivo, que tampoco recuerdo con precisión este detalle, y los amigos del patrullero estaban preparando una barbacoa en el pueblo para esa misma noche, y le instaban constantemente a sumarse a la fiesta una vez concluida su jornada laboral. El problema consistía en que, como bien les explicaba resignadamente su interlocutor, no era posible determinar en ese instante cuándo iba a finalizar dicha jornada laboral. De momento, les informó, estaba transportando la moto de un cliente a Madrid, y luego emprendería el regreso por la A-3 en dirección a la base, pero no había que descartar que surgiese otro servicio de auxilio por el camino, el cual podría devolverle a Madrid o a cualquier otro punto de la geografía dentro de su radio de acción legal establecido, lo que podía suponer muchas horas y cientos de kilómetros de ida y vuelta en el desplazamiento. Y mientras él seguía hablando por teléfono y haciendo vagas promesas de poder asistir a la barbacoa, aunque fuese ya de madrugada, a mí me dio por estimar a qué hora estaría de regreso en su base en el mejor de los supuestos, esto es, que mi servicio fuera el último de la jornada y una vez descargada la moto en Madrid condujera sin detenerse hasta su pueblo: no antes de las 23 horas. Bueno, después de todo, pensé, no era una hora demasiado intempestiva para llegar a la fiesta en su pleno apogeo, pero entonces el problema que surgía era otro, según me hizo saber como si hubiese adivinado mis estimaciones: al día siguiente, a las ocho de la mañana, tenía que estar de nuevo en la carretera, trabajando. Y por supuesto, mejor o peor dormido, pero sin haber ingerido alcohol, no por lo menos una dosis lo suficientemente elevada como para que el cuerpo no se bastara para eliminarla completamente durante el sueño, quizá uno o dos cubalibres ligeros, no más. Es decir, que si finalmente optaba por acercarse a la fiesta, habría de retirarse muy pronto.

Una frase afortunada que resume la labor de los patrulleros de la carretera.

Estábamos hablando entretenidamente de todas estas cosas cuando entramos por fin en la Comunidad de Madrid. Aquel hombre llevaba ya doce horas al volante del camión, y no había sido un día especialmente duro para él, apenas media docena de auxilios y medio millar de kilómetros de trayecto a través de la vasta provincia de Cuenca, la quinta más extensa de España. En las operaciones salida de verano y Semana Santa el trabajo se incrementaba notablemente, hasta el punto de darse el caso de empalmar una jornada con la siguiente sin apenas transición. Era una vida muy sacrificada que había que sobrellevar con disciplina y ascetismo a partes iguales. El salario resultaba escaso, las jornadas maratonianas y los jefes tan desalmados como tiránicos, incluso tratándose a veces de familiares, amigos o conocidos. Las compañías de seguros concertadas con estas empresas de asistencia eran muy exigentes, y si no se prestaba el servicio demandado con la calidad necesaria, retiraban la concesión. La competencia era feroz. Bastaba una simple queja o reclamación de un cliente, fundamentada o no, para que comenzasen los problemas. Había pues que exprimir a hombres y máquinas casi hasta el límite humano o mecánico de su resistencia. El camión-grúa que nos llevaba hacia Madrid apenas tenía tres o cuatro años de antigüedad, a tenor de su matrícula, pero su cuentakilómetros acumulaba ya cerca de medio millón de kilómetros.

—Y entonces, ¿cuándo descansas? —le pregunté al patrullero.

El hombre agitó la cabeza y sonrió.

—Cuando descansa la carretera —y ya se le quedó la sonrisa prendida en los labios, seguro como estaba de haber encontrado sin proponérselo una frase reveladora y oportuna, un hallazgo literario o filosófico espontáneo, afortunado y casual, aunque probablemente sus conocimientos en estas materias fueran inexistentes, más allá de la literatura y la filosofía que destila en bruto la carretera como diamantes sin pulir, disciplinas del conocimiento no formuladas cuya comprensión requiere de una sensibilidad especial, y a buen seguro este profesional del volante la tenía, había aprendido de la carretera, esa gran maestra de la vida, una idea que probablemente habría suscrito también Jack Kerouac, el viajero impenitente, loco y alucinado, pero que se me acaba de ocurrir a mí ahora, o eso espero.

Cuando descansa la carretera. Pocas veces una simple frase puede atesorar tanta sabiduría como contradicción (la carretera, como un río que fluye incesante, nunca descansa, esto es obvio), pocas veces una sentencia puede resumir con tanta elegancia la resignación callada de quienes poco o nada descansan porque su tarea está inacabada e inacabable, y siempre existirá alguien, a cualquier hora del día o de la noche y en cualquier fecha del año que necesite el auxilio de un patrullero para llegar a buen destino.

El resto de aquel viaje apenas si tuvo historia. Entramos en un Madrid casi desierto y abrasado bajo el último sol de la tarde, descargamos la moto no sin ciertas dificultades frente al garaje de Iñaki y me despedí efusivamente del patrullero. Me costó mucho insistir para que aceptase el billete de veinte euros que le ofrecí como gratificación a su extraordinario servicio y, sobre todo, aunque eso no se lo dije, como merecido premio y reconocimiento a esa frase magistral que jamás olvidaré. El ingenio se paga, y hubo un momento en el que pensé ofrecerle un billete de cincuenta euros, pero eso ya me pareció que podría haberle resultado ofensivo. Al final, él se quedó con mis veinte euros y yo con su célebre frase que tanto me gustó y tantas cosas me ha inspirado con el paso de los años. Creo que hice un buen negocio.

Nunca supe si llegó a tiempo a esa barbacoa que preparaban sus amigos del pueblo o si por el contrario la carretera volvió a enredarle en ese tortuoso laberinto geográfico del que resulta imposible escapar. Pero lo único que sé es que si algún día descansa la carretera será porque todos nosotros ya nos habremos hemos extinguido sobre la faz de la Tierra.

Emocionante y gran historia. Duros los trabajos de la carreteras, horas sin dormir, sin comer o sin orinar...

ResponderEliminarMuchas gracias por deleitarnos con estas historias de carretera y gran frase la del patrullero: Cuando descansa la carretera.

Un saludo.

Muchas gracias a ti. Siempre es un placer contar con lectores que se identifican plenamente con estas historias reales de la carretera. Un saludo.

ResponderEliminar